Maestro Venerabile, Primo e Secondo Sorvegliante, Maestri, Compagni, Apprendisti, Fratelli: mi accingo per la prima volta a presentare presso questa rispettabile Loggia, la mia prima tavola su un argomento complesso e delicato come le Eggregore. Chiedo fin d’ora venia e comprensione per le imprecisioni ed eventuali errori che si potranno riscontrare durante la mia esposizione, consapevole in ogni caso del fatto che molto ancora ho da apprendere ed imparare, ma nel contempo certo del Vostro autorevole supporto per lavorare quella pietra grezza che un giorno spero e desidero, possa diventare testata d’angolo.

Un piccolo cenno sull’origine del termine eggregora.

Il termine eggregore, eggregora, forma-pensiero, è una parola che nel vocabolario di lingua italiana non esiste: essa deriva specificatamente dal greco antico ἐγρήγορος il cui significato originario sta per “guardiano”.

Tale termine assume connotazioni diverse a seconda dell’ambito in cui viene considerato: nell’occultismo ad esempio, essa sta ad indicare una entità priva di corpo fisico e quindi di materia, che viene generata da uno o più soggetti, la quale risulta poi in grado di influenzare in modo più o meno accentuato i loro stessi pensieri, attitudini, modi di agire. Quando essa, l’eggregora, viene generata mediante particolari metodi di meditazione e/o rituali allora viene definita più specificatamente con il termine di eggregora o egregore; quando invece tale eggregora viene generata, determinata, in modo inconsapevole, involontario e soprattutto da pensieri ossessivi, allora viene definita in modo più specifico come forma-pensiero: in questo secondo caso ci si trova ad operare soprattutto in ambito esoterico e la componente negativa di tali forme pensiero assume una chiara connotazione negativa per il soggetto tanto da diventare un parassita dello stesso soggetto che l’ha generata sottraendogli quindi, energia vitale.

L’equivalente latino di tale termine può essere associato alla parola egregius, che significa «notevole», «illustre», «eccezionale»; questa seconda derivazione è molto importante da sottolineare per i motivi che verrano specificati successivamente; basti solo pensare al fatto che dalla terminologia greca deriva il termine di “grigori” ovvero quegli angeli o demoni che, caduti sulla terra, generarono accoppiandosi con le donne terrestri, quella razza di giganti chiamati Nephilim: i giganti, esseri straordinari, eccezionali, notevoli. Ecco quindi come l’associazione della terminologia greco-latina a mio avviso abbia generato il suddetto termine di egregore (egregius – grigori). Concettualmente ci si rifà quindi a qualcosa di eccezionale, soprannaturale, mitologico e mitico, sovraumano.

Si deve tuttavia ad Eliphas Levi il concetto ermetico esoterico della parola egregore intesa invece come forma-pensiero collettiva, ovvero generata in seguito ad un pensiero collettivo opportunamente indirizzato da motivazioni di vario genere e natura (religiosa, iniziatica, esoterica ecc.); quest’ultima interpretazione è stata tuttavia ampiamente contestata da Renè Guenon che non vedeva alcunchè di spirituale in quella terminologia ma interpretando la fenomenologia della stessa come una semplice emanazione della psiche individuale in un ambito più propriamente collettivo. Egli riteneva infatti che l’eggregora può essere creata intenzionalmente al fine di indirizzare l’energia psichica, mediante rituali appositi: tuttavia tale operazione assumeva una connotazione degna di importanza solo se supportata da organizzazioni spirituali, religiose od iniziatiche aventi come obiettivo quello di apportare al gruppo qualità superiori che possano trascendere la sfera puramente materiale e fisica.

Pur avendo visioni opposte riguardo l’origine, la genesi della formazione dell’eggregora, è interessante notare come entrambe intuiscano che l’essere umano, vuoi singolarmente, vuoi in un contesto collettivo di partenza possa avere questa facoltà, questa capacità di poter generare un qualcosa di “immateriale” che lo connetta con una sfera superiore, con quelle “energie sottili”, che possono essere percepite al di là della comune esperienza sensoriale materiale.

E’ solo con Annie Besant e Charles Webster Leadbeater, principali esponenti del movimento teosofico, che a mio avviso la forma-pensiero viene più puramente intesa come una vera e propria vibrazione che, emanata per non dire prodotta dal singolo o da un collettivo di individui, finisce per diventare autonoma essa stessa, in una sorta di vita propria, che oltretutto continua per così dire ad “alimentarsi” degli stessi pensieri della/e persone che l’hanno generata! In tale modo è come se la forma pensiero una volta generata vivesse non solo di vita propria ma prendesse il sopravvento sopra il suo stesso “creatore” determinandone il suo proprio completo assoggettamento inducendo lo stesso ad una continua produzione di quei pensieri che sono indispensabili alla forma pensiero stessa per poter sopravvivere nel tempo.

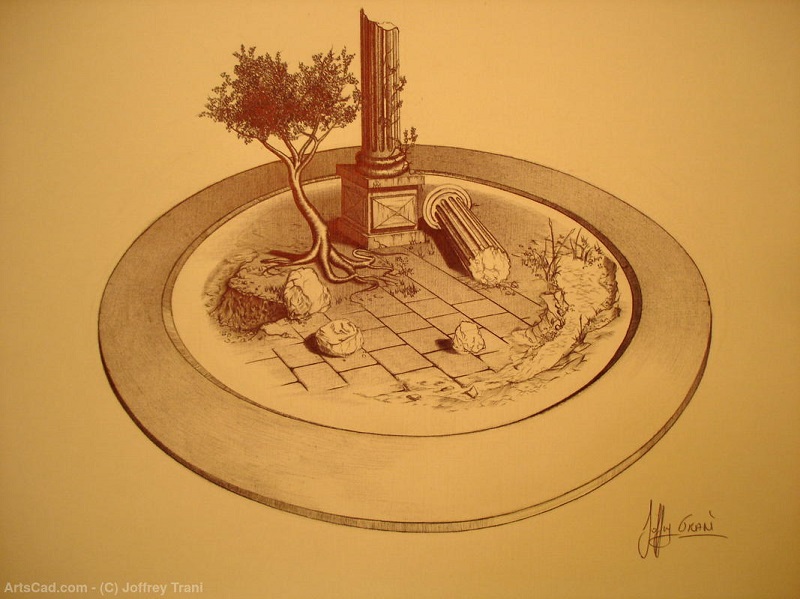

Una cosa che mi ha sempre fatto meditare, durante i nostri lavori, guardando il tappeto di Loggia, è il fatto che esso rappresenta una summa di tutti quei simboli che rappresentano i nostri strumenti per raggiungere la perfezione dell’opera! Tra tutti questi simboli, sembra apparentemente che ne manchi uno: ciò è solo apparentemente vero dal momento che ciò che sembra mancare, in realtà, è ciò che a mio modestissimo parere, li comprende tutti, e questo è proprio l’Eggregora.

Ho individuato pertanto tre elementi fondamentali che durante ogni tornata, sono necessari per “creare” prima ed espandere poi tale eggregora: la presenza del Maestro/i, il rituale dei lavori di loggia, i simboli. Ciascuno di essi non può esistere di per sé ma oserei dire che è interdipendente dagli altri ovvero, esiste un intimo legame tra di essi, senza il quale l’eggregora stessa non potrebbe essere generata e di conseguenza la pietra grezza non potra’ mai diventare testata d’angolo.

Il Maestro/i, illuminato dal Grande Architetto dell’Universo, mediante l’esecuzione del rituale in loggia, attiva tutti quei simboli che, come una chiave in una serratura, sono in grado di aprire quel portale che ci consente di poterci connettere con quel mondo superiore, quel mondo soprasensibile, indispensabile per iniziare ad avviare l’opera di rinnovamento e di sgrossamento di quella pietra che dovrà diventare sempre più perfetta nelle sue forme per assolvere al suo perfetto compito.

Tale manifestazione eggregorica, è in grado di catalizzare e portare all’unisono tutti i fratelli, in una sorta di risonanza comune e perfetta, tale da avviare, anche inconsapevolmente, quel lavorio interiore che porta inevitabilmente a modificare nel tempo il nostro io, liberandolo da una forma egoistica ed egocentrica, ad una forma di coscienza collettiva.

L’ eggregora è quindi quel simbolo di loggia che potremmo definire immateriale ma che pur tuttavia ha la stessa equipollenza di tutti gli altri simboli necessari ed indispensabili durante i lavori di loggia stessi.

L’ eggregora inoltre, dobbiamo sottolineare, non è un qualcosa di esclusivo appannaggio di una particolare associazione, professione religiosa, gruppo; essa è insita, come una sorta di muro portante, in qualsivoglia forma di aggregazione umana che voglia anelare ad un livello di pensiero superiore: tanti riti e ritualità possono essere considerati, ma quello dove intravedo una particolare espressività della fenomenologia eggregorica, sono il rito Scozzese Rettificato (che sto lentamente imparando) ed i riti religiosi. Nel primo, soprattutto in maniera forse più evidente che nei secondi, si percepisce quella sequenzialità nella rivelazione e disvelazione delle formule che porta alla creazione dell’eggregora che con una modalità effettuativa magica, apre, attivando i simboli, il/i portale/i che consentono agli adepti un vero e proprio passaggio ad un’altra dimensione. Mi pongo quindi la domanda: noi siamo l’eggregora? Ovvero, l’eggregora è un momento di nostra trasformazione corporea?

Edgardo Marziani